|

Guten

Abend ihr lieben Leute,

bei

mir wird es immer naturwissenschaftlich, obwohl ich gar kein Fachmann bin. Es

soll auch kein akademischer Vortrag werden sondern hoffentlich allgemeinverständlich

und natürlich kritisch.

Erst

vor wenigen Wochen (23.4.2019) fand in Frankfurt eine Diskussion des

Luftfahrtpresseclubs statt unter Einbindung von Vertretern der

Friday-for-future-Bewegung. Den jungen Leuten sollte der Schneid genommen

werden mit der Vision von angeblich klimaneutralem synthetischem Kerosin. Dies

war für mich Anlass, meine ohnehin kritische Einstellung zu hinterfragen und

zu untermauern. Dabei bin ich auf eine vielseitige Ausarbeitung zur Frage von

Ersatztreibstoffen gestoßen, die u.a. vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt

initiiert wurde. Offenbar geht die Angst um, wie es weitergehen soll. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/MKS/studie-biokerosin-ee-kerosin.pdf?__blob=publicationFile

Bemerkenswert

ist, dass man die Unmöglichkeit von wirtschaftlichem Fliegen mit Strom oder

reinem Wasserstoff einzusehen beginnt. Fliegen mit Strom geht ohnehin nur mit

Propeller, dazu kommen bei allem denkbaren Fortschritt immer schwer bleibende

Batterien, die das Landegewicht unerträglich erhöhen. Zu berücksichtigen

sind nicht nur die Emissionen des Fluggeräts sondern auch die Emissionen und

die hohen Verluste bei der Stromgewinnung, egal ob Braunkohle, Fotovoltaik

oder Wind- und Wasserenergie. Dass autonomes elektrisches Fliegen keine Lösung

sein kann, bewies vor 2-3 Jahren der Experimentalflug eines fragilen

Papiervogels im Tempo eines kernigen Radfahrers. Ein ganzes Jahr hat das

Geduldsspiel mit Warten auf freundliche Winde und gute Sonne gedauert. Denkbar

können allenfalls Kurzstrecken sein, wobei die Energiebilanz in der Addition

wesentlich schlechter ist als bei flüssigen Treibstoffen.

Grundsätzlich

bedarf heutiges Fliegen eines hohen Energieeinsatzes. Denn Flugzeuge bleiben

nicht von selbst in der Luft sondern müssen gegen den von der Geschwindigkeit

abhängigen Luftwiderstand in der Schwebe gehalten werden. Welche Energie

erforderlich ist, zeigt das Beispiel eines Jumbojets, der auf 100 km 1400 l

Kerosin verbraucht oder ca. 200 l in der Minute. Das schafft kein

Feuerwehrschlauch.

Eine

Alternative zu Kerosin wäre allenfalls Wasserstoff in flüssiger Form. Dieser

bedarf allerdings einer Ultratiefkühlung auf unter minus 253°C, wie dies in

der Raumfahrt unter völlig anderen Bedingungen praktiziert wird. Wasserstoff

lässt sich bei normaler Temperatur mit keinem Druck des Universums verflüssigen,

also ein riesiger Unterschied zu den Flüssiggasen Propan, Butan oder deren

Anwendung als Autogas. Für Wasserstoff verbleibt als Alternative zur

Ultratiefkühlung nur die Gasform in schweren Hochdruckflaschen. Unabhängig

vom Gewicht wären das bei einer Havarie Bomben.

Was

verbleibt also als Ersatz für das endliche fossile Kerosin wenn Batterien und

Wasserstoff ausscheiden? Die schlechteste Lösung wäre Biokerosin vom Acker

oder Palmöl von niedergebrannten Regenwäldern. Kennen wir längst vom

Alkoholzusatz im Benzin und Rapsöl im Diesel. Also Tank anstatt Teller. So

weit sind wir schon. Nach meinem Informationsstand werden fast 90% der

deutschen Agrarfläche missbraucht für den Anbau von Viehfutter für den

Fleischexport und Energiepflanzen in Gestalt von Zuckerrüben, Raps und Mais.

Gerade jetzt ist das ganze Land flächendeckend gelb. Das ist nicht schön

sondern beunruhigend. Längst wird der Großteil unserer Nahrungsmittel

importiert und zunehmend unter hohem Energieeinsatz eingeflogen.

Die

Zauberformel lautet synthetisches Kerosin auf der Basis von elektrolytisch

gewonnenem und dann zu Methan karboniertem Wasserstoff. Allerdings ist die

Herstellung von Methan und dessen Weiterverarbeitung sehr teuer und

energieintensiv. Anlagen im großen, industriellen Stil gibt es bislang nicht,

nur Pilotanlagen. Und die Methanisierung hat noch einen Nachteil. Man braucht

konzentriertes Kohlendioxid in Mengen.

Welche

Mengen erforderlich wären, macht der tägliche Treibstoffbedarf von 15

Millionen Litern Kerosin alleine durch Fraport deutlich. Fraport verbraucht

mehr Treibstoff als das gesamte Hessen. Im Nahbereich von Fraport werden täglich

mehr als 1 Million Liter Kerosin zu einem sich absenkenden Giftcocktail

verblasen, mehr als der gesamte Bodenverkehr hervorbringt. Nach einer Veröffentlichung

des Umweltamtes der Stadt Frankfurt sollen über 40% der Bodenbelastung der

Region vom Flugbetrieb stammen.

Zwingende

Voraussetzung, auf dem Wege der Wasserstoffelektrolyse als Grundlage zur

chemischen Weiterverarbeitung ist die vollständige Umstellung der

Stromversorgung auf regenerative Energie und das bei weiterhin steigendem

Strombedarf, nicht nur für die Vision der Elektromobilität. Es macht keinen

Sinn, Kerosin mit Hilfe regenerativer Energie zu synthetisieren und diesen dem

Netz vorzuenthalten. Wie viele Windmühlen müssten aufgestellt und welche Flächen

mit Fotovoltaik müssten der Landwirtschaft zur Befriedigung des Luftverkehrs

entzogen werden.

Wie

soll die Kerosinsynthese funktionieren? Basis ist natürlich Strom, egal wo

dieser herkommt oder andernorts fehlt. Die erste Stufe ist die elektrolytische

Spaltung von flüssigem Wasser oder Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff.

Der so mit erheblichem Energieeinsatz gewonnene Wasserstoff muss dann mittels

CO2 zu Methan karboniert und dann wie bei der Kohleverflüssigung zu

Kriegszeiten weiterverarbeitet werden. Vor allem muss die gesamte im

Endprodukt steckende Energie zuerst einmal im Prozesswege eingebracht werden.

Und alle Stufen der Umwandlung sind mit Energieverlusten verbunden. Nimmt man

Strom aus Braunkohle als Primärenergie ist der Wirkungsgrad des Endprodukte

weitaus schlechter als beim direkten Einsatz von fossilem Flüssigtreibstoff

im Triebwerk.

Auch

das Schönrechnen, dass bei der Karbonierung der Atmosphäre so viel CO2

entnommen wird, wie bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht, geht

nicht auf. Das Spurengas CO2 aus der Luft abzutrennen, ist schwierig und

energieaufwendig. Es verbleiben chemische Prozesse, bei denen CO2 freigesetzt

wird, dazu gehören sogar die beim Bierbrauen entstehenden Gärgase sowie die

bei der thermischen Öldestillation anfallenden Verbrennungsgase. Neben

Kohlekraftwerken mit 50% des weltweiten CO2-Ausstoßes sind die Drehöfen der

Zementwerke als Großemittenten mit 8% des CO2-Anfalls beteiligt. Die

Kohlekraftwerke sollen aber bald der Vergangenheit angehören. Verbleiben als

Großemittenten nur die Zementöfen. Deren Verbrennungsabgase sind aber

chemisch sehr belastet und keineswegs eine ideale Quelle. Als Massenlieferant

verbleibt am ehesten das Abfallprodukt CO2 bei chemischen Prozessen und beim

gewöhnlichen Kalkbrennen. Das Rohmaterial Kalkstein oder chemisch

Kalziumkarbonat zerfällt bereits unter mäßiger Hitzeeinwirkung in

Kalziumoxid und Kohlendioxid. Ob solche Mengen an CO2 anfallen, wie zur

massenhaften Synthese des Zwischenprodukts Methan erforderlich sind, darf

bezweifelt werden.

Die

Fixierung darauf, dass im Flugbetrieb nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie

der unteren Atmosphäre entzogen wird, lässt unberücksichtigt, dass die

Freisetzung in großer Höhe 3 - 4 x klimawirksamer ist als am Boden. Es kann

in Flughöhe keinen Abbau durch Pflanzenassimilation oder durch ozeanische

Aufnahme geben. Dazu kommt noch das Verbrennungsprodukt Wasser als

Wolkenbilder mit Reduzierung der Ausstrahlung. Und ähnlich wie bei dem sich

aus vielen Fraktionen zusammensetzenden Mischdestillat Kerosin entsteht auch

bei künstlich hergestellten Kohlenwasserstoffmolekülen neben CO2 und Wasser

ein ganzer Giftcocktail verschiedener Reaktionsprodukte und jede Menge

Ultrafeinstaub als Kondensationskeime. Absolut gleich bleibt der Ausstoß an

Stickoxiden, die sich unter Reinluftbedingungen langsamer abbauen als in

Bodennähe. Nur in Bodennähe ist durch Entnahme oder Verwertung von CO2 die

Bilanz besser, alle anderen Schadwirkungen bleiben gleich. Und für die

Entstehung von Stickoxiden ist nicht der Energieträger entscheidend sondern

Druck, Hitze und Luftüberschuss bei der Verbrennung. Synthesekerosin ist

keineswegs klimaneutral, wie man sich vormacht oder den Bürger weismachen

will.

Auf

jeden Fall wird Synthesetreibstoff eine teure Angelegenheit. Nicht nur Fliegen

wird teuerer, auch das gesamte Leben und damit wird der Raum, sein Geld zu

verfliegen, schon mittelfristig stagnieren oder sinken. Und der

Synthesetreibstoff steht dann in Preiskonkurrenz zu dem nicht weniger

bedenklichen Heizöl und dem fossilen Kerosin, das wegen der endlichen Vorräte

sicherlich nicht auf Dauer zu Schnäppchenpreisen verfügbar sein wird. Vor

diesem Hintergrund ist der Ausbauwahn von Fraport ein wirtschaftlicher

Kriminalfall. Nachdem der Flugplatz Stuttgart ganz aktuell zum 1.7.2019 eine

massive Erhöhung der Landegebühren für laute Maschinen durchaus gängiger

Typen angekündigt hat, droht hier eine Abwanderung zum lärmfreundlichen

Fraport.

Alle

derzeit als Utopie gehandelten Überlegungen erinnern an Singen im dunklen

Keller. Zu viele Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, als dass

deren Eintritt wirklich realistisch sein kann.

Die

Zukunft gehört dem Lastesel Zeppelin, der dank seiner großen Oberfläche möglicherweise

außerhalb polarer Bereiche per Fotovoltaik autark sein kann, allerdings

langsam und wetterempfindlich.

Naturgesetze

kann man weder politisch noch juristisch aushebeln, auch wenn Entscheidungsträger

immer noch an das Perpetuum

mobile glauben.

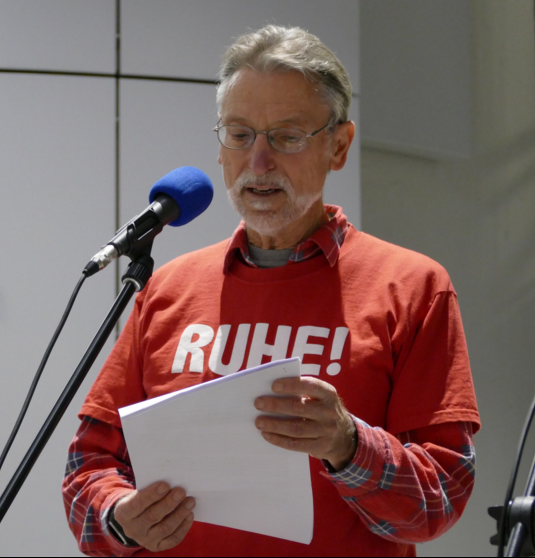

Hartmut Rencker, Mainz

|